創業期

機械専門商社YKTの誕生

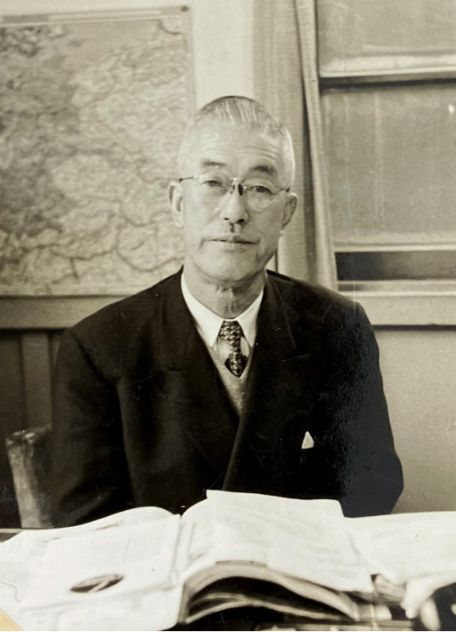

1908山本敬蔵 アメリカ系輸入商社に勤務

創業者の山本敬蔵はアメリカ系商社のアンドリュース・ジョージ商会に入社し、輸入工作機械の販売に従事しました。その際、官営八幡製鐵所(世界遺産:明治日本の産業革命遺産)にグリーソン歯切盤1号機を納入する実績を上げています。

写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所

1914グスタフ・ルードルフ氏 捕虜を経てドイツ系工作機械商社に勤務

ドイツ人であるグスタフ・ルードルフ(Gustav RUDOLF)氏は第一次世界大戦の青島の戦いで捕虜となり、徳島県の板東俘虜収容所に収容されました。板東収容所では、パンや菓子作り、楽器演奏などの機会が許され、彼は器械体操の指導者、エンゲル・オーケストラの団員として地元住民と親交を深めました。ドイツが敗戦した後も日本に滞在し、ドイツ工作機械の輸入商社であるカーティング商会に勤めました。

写真提供:鳴門市ドイツ館

1924ルードルフ氏との出会いが生む山本商会の設立

1923年の関東大震災で浅草の工場が罹災した明石製作所の明石和衛社長(後のコガネイ代表取締役)は、浅草から東京の丸の内ビル仲7号館に事務所を構え、ドイツ・スイスの輸入機の販売を始めました。輸入材料試験機からヒントを得て、精密機器の製造に専念したいと考えていた明石氏は、かねてから親交があり、独立を志していた山本に輸入機械の販売事業の譲渡を打診しました。合わせて、同じビルに事務所を構えていたカーティング商会の機械部長ルードルフ氏を紹介しました。同商会は当時の不況下で売れ行きが低迷しており大量の在庫を抱えていました。アメリカ系のアンドリュース・ジョージ商会では、ドイツの工作機械を販売することが難しかったため、山本は会社を辞め、築地に山本商会を設立し、ドイツ輸入機の販売を開始しました。カーティング商会が抱えていた多量の在庫を売り尽くしたことで、輸入はカーティング商会、販売は山本商会の体制が確立されました。ドイツの工作機械は国産機械に比べて精度に優れる上、長期間使用してもその精度が安定していたことから、大手ユーザーの高い評価を受けていました。

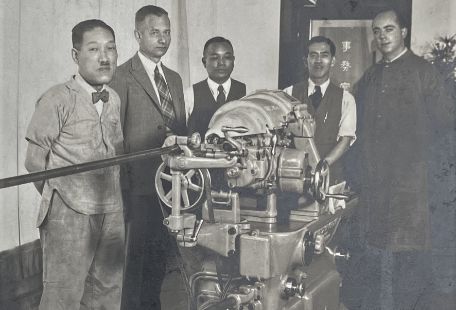

ルードルフ氏

ルードルフ氏 山本敬蔵

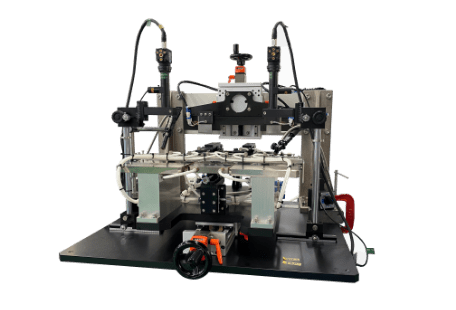

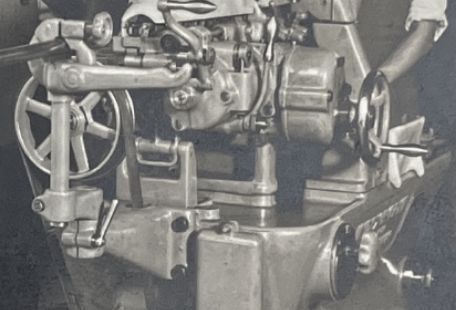

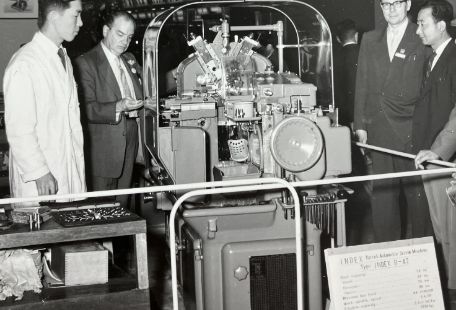

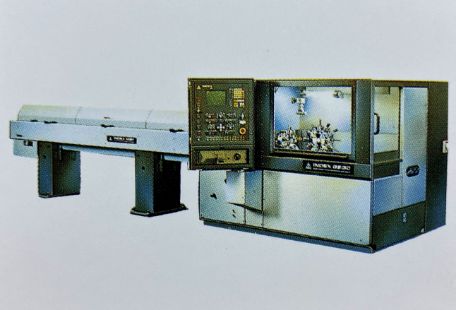

山本敬蔵1926インデックス機の販売

ハーン ウント コルプを通じて、2台のINDEX0型が販売されました。当時の機械輸送にはシベリア鉄道も利用され、2~3週間で日本に運ばれました。軍需向けには、ディーゼルエンジンの噴射ノズル部品の加工でインデックスの旋盤が使用されました。第二次世界大戦の影響でシベリア鉄道の機械輸送が困難になると、改造した軍用潜水艦Uボートを使ってインデックス機が日本に輸送され、日本と太平洋地域からは合金金属がドイツに運ばれました。日本国内には900台以上のインデックスの自動盤が納入されましたが、その多くは1960年代以前に販売されたものでした。日本製の旋盤が急速に競争力を高める中で、インデックス機の日本での販売台数は減少していきました。当社の創業の翌年から、インデックス機の取り扱いを開始し、2024年に至るまで続く唯一の取引先となりました。2014年にはインデックスは100周年を迎え、当社が世界でも最も長く継続して取引している代理店となっています。

1933輸入代理権の獲得

ユダヤ人のカーティング氏がナチスの弾圧の対象となり、カーティング商会は工作機械の輸入が困難になってしまいます。そこで山本は一部資金を立て替え、ルードルフ氏がカーティング商会の商権を買い取ることで、山本商会は輸入代理権を取得しました。山本商会は積極的に従業員にドイツやスイスのメーカーでの研修を実施し、セールスエンジニアとして販売活動に従事させました。機械の据え付けや技術指導まで行うことで、外国製機械に不慣れなユーザーから高い信頼を得ました。山本商会では“積極的かつ細心であれ”という理念を従業員に徹底的に教え込みました。

中央左 ルードルフ氏、中央右 山本敬蔵

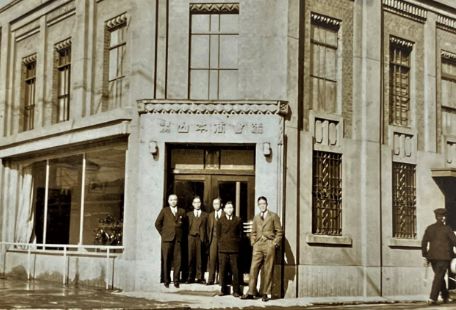

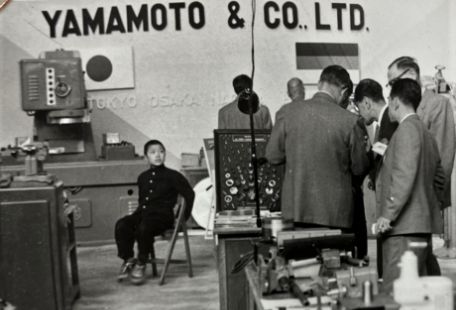

中央左 ルードルフ氏、中央右 山本敬蔵1934大阪支店、名古屋と奉天に出張所を開設

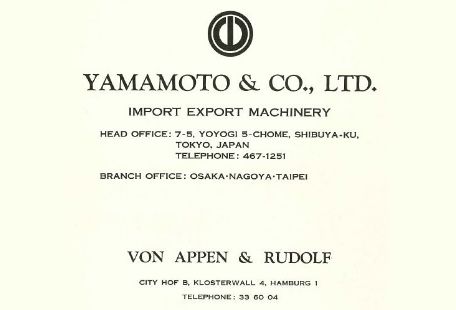

(株)山本商会として株式組織を設立し、ルードルフ氏を常勤取締役に迎えました。カーティング商会の解体により解雇された従業員を採用し、大阪支店を開設、名古屋と満州国の奉天(現:瀋陽市)にも出張所を設立しました。当時の機械に付ける銘板には、「SOLE AGENTS YAMAMOTO&CO.,LTD. TOKYO – OSAKA – NAGOYA – MUKDEN」と書いてありました。

大阪支店

大阪支店Our Products当時の商品

Our Customers当時の販売先

Other Photos

決断期

窮地からの脱出と訪れた好機

1939迫る第二次世界大戦の気配とメーカーへの志向

ヨーロッパで戦争の気配が濃厚となる中、山本は1月に榛名丸で神戸港から、ドイツ、スイスのメーカーを訪問し、9月にアメリカ経由で帰国しました。視察中にメーカー志向を決め、ドイツから工場用の土地を至急準備するよう電報を打ち、山本商会は小金井に土地を確保しました。また、機械の輸入が難しくなることが予測されたため、自社の生産設備用の機械をメーカーに手配し、出荷を急がせるよう努めました。第二次世界大戦が勃発すると、海上輸送が困難になり、シベリア鉄道の陸上輸送に切り替えました。独ソ戦が開始されると、機械の輸送は絶望的となり、輸入機の販売事業の継続が困難になりました。

1941精密工具の製造開始

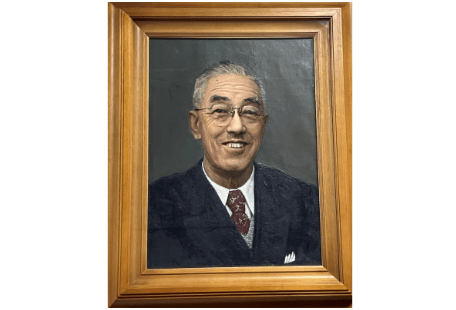

機械輸入が途絶え、山本商会は山本工業に商号変更しました。高まる軍需に応え、国産機械の取り扱いを開始しました。小金井工場には輸入機が据え付けられ、日本軍の要請に応じ、精密工具の製造を開始しました。機関砲の砲身用螺旋ブローチ、機関銃の薬室リーマ、栓ゲージを製造し、主に海軍航空本部に納品されました。当時、後の日展特選画家となる矢島堅士氏が徴用工として働いており、彼が描いた山本敬蔵の肖像画は今も東京本社の応接室に掲げられています。

矢島堅士氏による山本敬蔵肖像画

矢島堅士氏による山本敬蔵肖像画1943戦渦の機械輸送の切り札

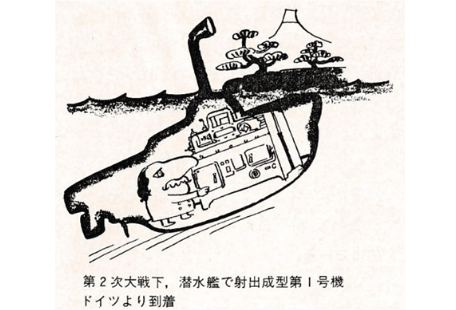

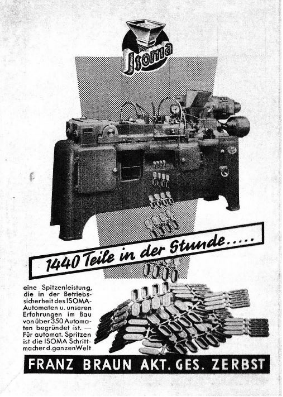

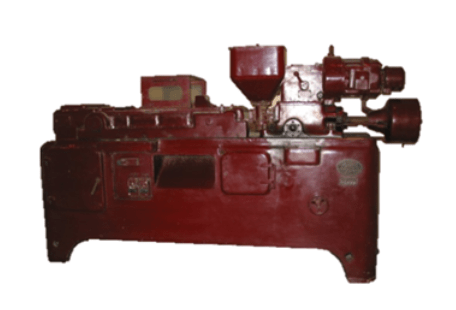

ドイツからは大型潜水艦で、兵器図面や工作機械が輸入され、一部の機械も潜水艦で運搬されました。日本が潜水艦を利用してでも、手に入れたかった機械が山本商会の取引先にありました。それはドイツのフランツ ブラウン製横型射出成形機「イゾマ」です。イゾマ機は、山本商会を通じて、潜水艦Uボートによって横浜港に輸送された記録が残っています。

引用資料「30年の歩み―積水化学工業株式会社」

引用資料「30年の歩み―積水化学工業株式会社」Column

日本の射出成形機の礎となったイゾマ機

日本は、パルスレーダの技術で先行するドイツから、レーダの技術を学びました。レーダ部品には高周波特性が求められ、そのためにはプラスチック射出成形機が必要でした。イゾマ機はパルスレーダの技術移管のために潜水艦Uボートによって日本に輸送され、 戦後、日本の横型射出成形機の原形となり、日本のプラスチック射出成形産業の発展に大きく貢献しました。

1949工作機械の輸入販売を再開

戦後、精密工具の需要が減少し、国際貿易が再開されると、山本工業から工作機械類の輸入並びに販売業務を分離し、山本商会を再設立しました。大阪と名古屋に出張所を開設し、工作機械の輸入販売を再開しました。山本商会と袂を分かち、小金井で精密工具を製造していた別部門は、空圧および油圧機器の総合メーカーである株式会社コガネイとして現在に至っています(2024年現在)。

一方、ルードルフ氏は戦後ドイツに帰国し、同僚のフォンアッペン氏と共同でフォンアッペン&ルードルフ商会を設立しました。ハンブルクに拠点を構え、ドイツ側の輸出を担当し、山本商会が日本で輸入を行うことで、ドイツ工作機械の販売ルートが確立されました。

Column

戦後の欧州メーカーの状況

戦後、フォンアッペン氏が戦前の取引先を直ちに訪問しましたが、戦後混乱期にスイスの治具研削盤ハウザー(HAUSER)の商権を失いました。インデックス機は販売会社かつ機械メーカーでもあったハーン ウント コルプから輸入していましたが、戦後インデックスが販売会社を設立したことで、インデックスとフォンアッペン&ルードルフ商会との直接取引が開始されました。小型単軸自動盤のメーカーであったイギリスのBSA(British Small Armours)はインデックスの生産設備および設計図を戦後賠償として、イギリスに移行し、イギリス製インデックス機を製造しました。また、ドイツが東西に分断されたことで、ツァイス イコン(ZEISS IKON)の顕微鏡の製作図面と技術者がソ連に流れ、ソ連製の模倣機が生まれました。冷戦時代、日本とソ連の貿易取引は物々交換のバーター取引が多く、ソ連から大量の顕微鏡が日本に輸入されました。1960年代後半から80年代後半の約20年間にわたり、当社はマシュプリボリントルグの顕微鏡UIMに日本製のスケールを貼り、精度的な再調整を施して販売していました。しかし、1980年代後半、冷戦の相手国アメリカから画期的なカメラ式測定機が発表され、当社が取扱いを開始したことで、ソビエト製顕微鏡の販売から手を引くことになります。

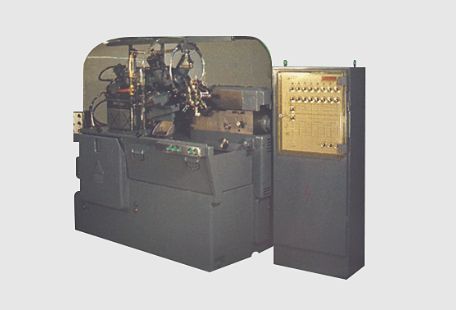

1951多軸自動盤ウィックマンの販売開始

イギリスの多軸自動盤メーカー ウィックマン(WICKMANN)と取引を開始しました。当時の機械は刃物台の直動ストローク量をカムの段差で制御していたため、加工する製品ごとにカムを交換する必要がありました。カム交換があたりまえの時代にクオドラント機構という特許技術で、多軸盤の市場をリードしたのがウィックマンでした。クオドラント機構は、レバー比調整のみで直動軸の全ストロークを変更する仕組みであり、製品ごとにカムを交換する必要のない画期的なものでした。このユニークな技術は高く評価され、多くのウィックマン製多軸自動盤が日本に輸入され、今日もなお稼働している機械もあります。しかし、当時は革新的な技術でしたが、時代は変遷していきます。ウィックマンには既に最高水準の機械を製造しているという自負があり、この社風がその後の機械開発を停滞させていく要因となりました(1980年契約終了)。

1959日本ビーテーエーを設立

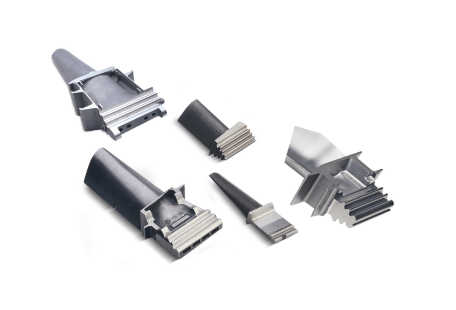

ドイツのヘラー(GEBRUEDER HELLER)よりBTA(Boring & Trepanning Association: ボーリング&トレパニング加工)深穴工具類の日本における製造販売の委託を受け、過半数出資により日本ビーテーエーを設立しました。これらの特殊工具は精度と仕上げ面に優れており、革命的な深穴用特殊工具として注目を集めました。

1960グローバル人材育成の場としてハンブルクに駐在員を派遣

フォンアッペン&ルードルフ商会の拠点であるハンブルクに駐在員を派遣し、ドイツ側での調整業務やアテンド業務に従事させました。駐在員を定期的に交代させることで、ハンブルクをグローバル人材の育成の場として活用しました。

1960山本敬蔵 紺綬褒章、黄綬褒章および瑞宝章の受章(1960〜64年)

医療事業、介護事業、社会福祉事業に私財を寄付し、紺綬褒章を受章しました。さらに、機械産業の発展への寄与や貿易の振興への尽力が高く評価され、黄綬褒章も授与されました。また、日本工業会理事や輸入工作機械会長などの要職で、日本の機械産業の発展に寄与したことで、瑞宝章も受章しました。

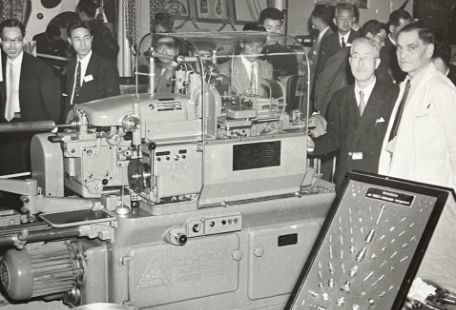

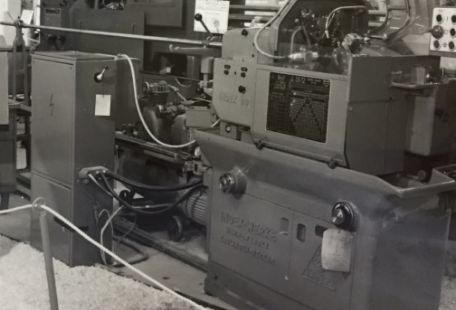

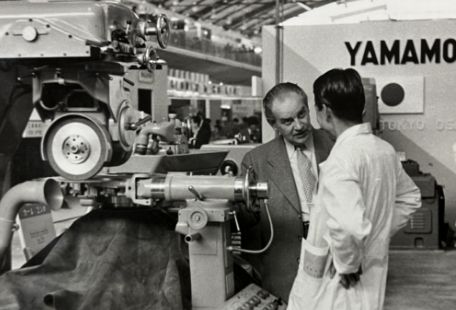

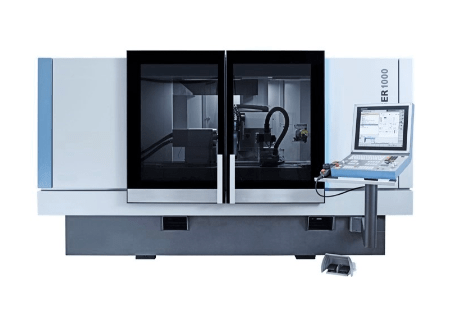

1962第一回 JIMTOFに出展

1950年に勃発した朝鮮戦争を機に、日本は復興期を迎えました。当時の国産工作機械は素材が悪く、スライドの摺動面が早期に摩耗することで、精度が短期間で劣化する問題がありました。そのため、優れた精度を長期間維持する輸入工作機械は憧れの的でした。1952年に政府が輸入工作機械の補助金を交付したこともあり、輸入工作機械の販売はますます賑わいました。山本商会は1954年に工業製品全般を出展する日本国際見本市において、インデックス 単軸旋盤を展示しました。その後、この見本市は大阪と東京で交互に毎年開催され、2年に一度の工作機械の専門見本市に発展し、1962年に第1回日本国際工作機械見本市(JIMTOF)が大阪で開催されました。当社はおかげさまでリアルJIMTOFへの連続出展を継続しています。

1967山本機械通商に改称し、国産工作機械を販売開始

1960年代に入ると、国からの補助金を受けて、多くの優れた欧米製工作機械が模倣の目的で輸入されました。さらに、国産工作機械メーカーは先端技術を持つ欧米工作機械メーカーと積極的に技術提携することで、性能が大幅に向上していきました。1967年山本商会は、小田急線の代々木八幡の駅前に本社を移転し、社名を山本機械通商に改称しました。新たに国内事業部を設立し、競争力が高まった国産工作機械の国内販売と輸出を開始しました。当時、輸入工作機械を扱いながら、競合となる国産工作機械の販売については、社内でも議論がありましたが、当時の会社案内には以下のくだりが残っています。

“水が高きから低きに向かって流れる自然法則にしたがって、工作機械以外に測定機器や産業機械も技術程度の高いものは輸入し、日本国内でもすでに充分高いポテンシャルエネルギーをもったものは逆に海外に輸出する”

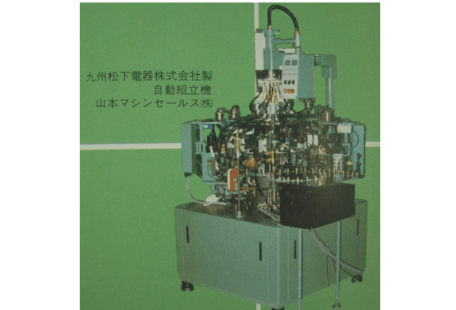

1967中央電気製作所を設立

長野県小諸市の工場で、エナメル線を均一に巻き取る巻線機の製造を開始しました。高速ターレット巻線機や全自動コイル巻線・挿入機などを製造し、国内だけでなく海外にも輸出されました。一部の巻線機は九州松下電器(パナソニック コネクト2024年現在)で自動車向けの自動組立機に組み込まれました(1987年解散)。

196856年前から続く2社の取引先

1968年のAgency listにはドイツ、イギリス、リヒテンシュタイン、スイス、スウェーデン、アメリカの取引先が合わせて31社記載されています。56年の歳月を経て、2024年現在でも取引が続いている会社はインデックス(INDEX WERKE)とメタボ(METABO)の2社のみです。メタボは後に社名をアイエムエム(IMM)と変え、同社のタービンブレードの翼面磨き機が、航空機やガスタービンのブレード製造プロセスの省人化に貢献しています。

1970インデックスの多軸自動盤の販売開始

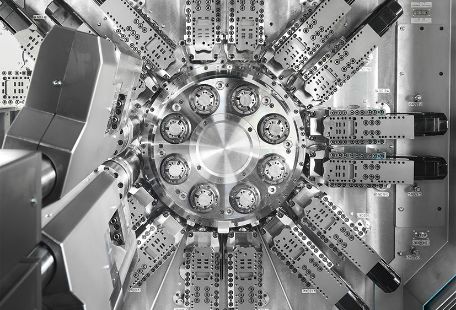

ドイツの単軸自動盤メーカー インデックスが多軸自動盤メーカーのシュタインホイザー(STEINHAEUSER)を買収し、これを自社ブランドとして販売を開始しました。そして、1975年に、今日まで続く多軸自動盤MSシリーズを発表しました。当社は約5年間にわたり、ウィックマンとインデックスの両方の多軸自動盤をPRしていましたが、最終的にはインデックスを選択しました。その決め手は、インデックスの商品開発力でした。ウィックマンは既に最高水準の機械を製造しているという社風を持っていましたが、インデックスは単軸自動盤の精度を多軸自動盤で実現するという強い意気込みがありました。

特に、画期的な技術の一つとして、今日、多くの多軸自動盤の主軸ドラムキャリアに標準的に採用されているハースカップリング機構が挙げられます。当時の他社製多軸自動盤の主軸ドラムキャリアは下部で保持され、上部のノックピンで位置決めされていました。この方式では、主軸の熱膨張の影響を受け、ドラム回転中心が上部へ移動する問題がありました。しかし、インデックスが採用したハースカップリングはドラムをフロント側で全周にわたり固定することで、加工精度の安定性を実現しました。

1975国産工作機械の輸出拡大

国産工作機械の業容拡大に伴い、国内メーカーを取り扱う事業部として「山本マシンセールス」を設立しました。安田工業、中村留精密工業、牧野フライス製作所、村田機械、松浦製作所などの国産工作機械の国内販売を担当し、同時にこれらの製品を台湾、インド、オーストラリア、南アフリカ、欧州にも輸出しました。

1977フォンアッペン&ルードルフ商会との決別

創業から1977年まで、メーカーとユーザーの間に輸出と輸入で2社の商社が介在し、機械が販売されてきましたが、国産工作機械の品質向上に伴い、販売が困難になりました。フォンアッペン&ルードルフ商会と山本機械通商は、協議の結果、ドイツの工作機械メーカーに対し、共同書面にて輸出商社と輸入商社の選択を委ねる提案をすることに合意しました。共倒れではなく、商流を簡素化する決断がなされ、決別することになりました。極東の日本の輸入商社を選ぶドイツのメーカーは限られており、多くの機械メーカーは窓口であったフォンアッペン&ルードルフ商会を選択しました。自動車業界向けの当時主力製品であったヘラー、カールフルトなどの機械メーカーは、山本機械通商から離れていきました。フォンアッペン&ルードルフ商会はその後、ルードルフ商会と改称し、日本に現地法人を設立しましたが、1994年に日本における機械販売から撤退しました。

Column

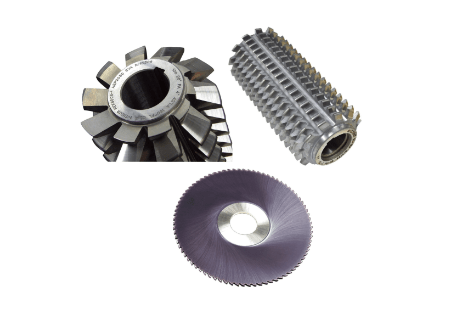

カールフルト歯切盤の販売権喪失

歯車研削盤は機械が高価であり、かつ加工時間が長いため、自動車向けの大量生産には適していませんでした。この課題に対処するべく、歯切りされた歯車の歯面をシェービングカッタで仕上げるために、多くのカールフルトのシェービング盤が導入されました。同時に、焼入れによって生じる歯車の歪みを考慮し、シェービングカッタの歯形を研磨するための同社のシェービングカッタ歯形研削盤も、自動車メーカーを含む歯車製造業界に多数納入されました。創業期から続いたカールフルトの取引は、1977年の商流の簡素化に伴い、同社がフォンアッペン&ルードルフ商会を選択することで終結しました。

主な販売先:

日産自動車、トヨタ自動車工業、本田技研工業、鈴木自動車工業(現スズキ)、

富士重工業(現SUBARU)、ヤマハ発動機、川崎重工業、日立製作所、東芝、神戸製鋼、

旭工業(現ダイハツ工業)、久保田鉄工所(現クボタ)、富士電機製造(現富士電機)等

Our Partners山本機械通商を選択したメーカー

Former Partnersフォンアッペン&ルードルフ商会(VONAPPEN&RUDOLF)を選択したメーカー

Other Photos

変革期

切削工具、測定、そしてエレクトロニクス業界向け商材との出会い

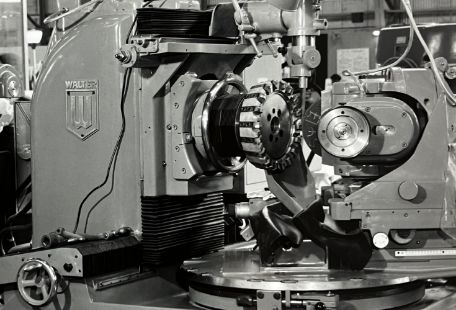

1977ワルターがつないでくれた切削工具業界へのつながり

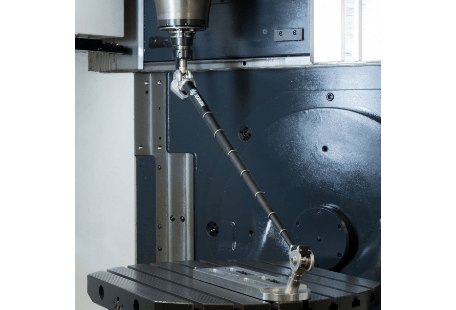

商流の簡素化で山本機械通商を選択した取引先の一つに、工具研削盤メーカーのワルター(WALTER)がありました。1977年にワルターは、パルスモータを搭載した2軸制御の世界初のNC工具研削盤Helitronic 20NCを発表しました。当時のボールエンドミルは作業者の感覚に頼って手動機で製作されており、振れが大きく、大手自動車メーカーの製造現場には、折れた超硬ボールエンドミルが山のように積まれていました。NC工具研削盤は、自動加工によりボールエンドミルの精度を向上する可能性をもたらし、注目を集めました。主力販売先であった自動車業界向けの商品を失っていた山本機械通商に、ワルターは切削工具業界へのつながりをもたらしてくれました(2002年に契約終了)。

Column

当社の窮地を救った大ヒット商品 ユングの平研

1970年代に入ると、液晶電卓、電子腕時計、携帯音楽プレイヤーなど、半導体を搭載した商品が市場に出回り始めました。半導体パッケージの小型薄型の需要に応じて、チップを固定し、外部配線と接続するリードフレーム金型の製作に精密な加工技術が求められました。

リードフレームは順送金型で製造されるため、累積する誤差を抑えなければなりません。金型の要求精度は非常に高く、当時、精度の優位性で知られていたドイツの平面研削盤メーカー、カールユング機が多くのユーザーから選択され、その大量受注が当社を支えました。作業者が1ミクロンを切り込むと剛性に富む機体構造が加工負荷に負けずに1ミクロンを切り込み、さらに精度が長期間にわたって維持されることが高く評価されました。今日の工作機械は効率を重視し、合理的に製造されていますが、ユング機はむしろ時間をかけ、自然に枯らした欧州の優れた鋳物を機械ベースに採用し、マイスターのもとで丁寧に製造されていました。東京代々木にあった当時の本社ビルの半分は、ユングのおかげで増設されたという逸話が残っています。その後、金型業界の低迷、放電加工の台頭、日本の平面研削盤の性能向上に伴い、ユングの販売台数は減少していきました。ユングが得意とした成形平面研削による抜き形加工は、代わりに性能が向上し、自動運転に適応したワイヤー放電加工機がその役割を担っていきました。創業期から続いてきたユングとの取引は2023年に終わることになりました。

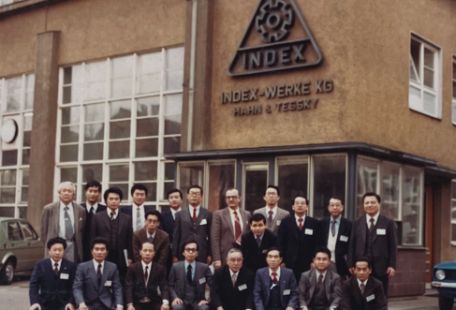

1977ドイツ事務所開設

フォンアッペン&ルードルフ商会との決別によりドイツの拠点がなくなったため、新たにドイツに事務所を設立することになりました。自動盤メーカーインデックスの斡旋を受け、同社本社が所在する南ドイツのエスリンゲン市の隣町であるオストフィルデルン市のルイトに事務所を構えました。

1977スイス シュラッター(SCHLATTER)との総代理店契約を締結

メッシュボックスパレット、建築やフェンスの金網、電話のダイヤルボタン、サーモスタット、鉄道レール向けに多数のシュラッターの抵抗溶接機が販売され、新幹線の60kgレールの溶接にも採用されました。新幹線レールは25mの定尺レールを200mの長さに溶接し、線路の現場作業でさらにロングレールに溶接することで、振動が軽減し、乗り心地が改善されます。通常は4分ほどかけてバット溶接し、バリ取りに長い時間を要します。同社製のフラッシュバット溶接機は、後工程で仕上げ工程が必要なものの、僅か1分30秒で溶接とバリ取りが可能でした(2003年に契約終了)。

1978ドイツ ユンカー(JUNKER)と総代理店契約締結

ユンカーは素材から完成品まで幅広い製品ラインナップを有し、特に大手切削工具メーカーに、タップねじ研削盤やエンドミル底刃研削盤が導入されました(1988契約終了)。

1980ベイリンガーニイガタの販売開始

ドイツのベイリンガー(BOEHRINGER)と新潟鉄工所との協力により、クランクシャフトのピンとジャーナルを加工するミーリングマシンの販売が開始されました。ベイリンガー製のワーリングユニットが組み込まれ、新潟鉄工所で機械が組み立てられ、主要な自動車メーカーに納品されました(2001年に契約終了)。

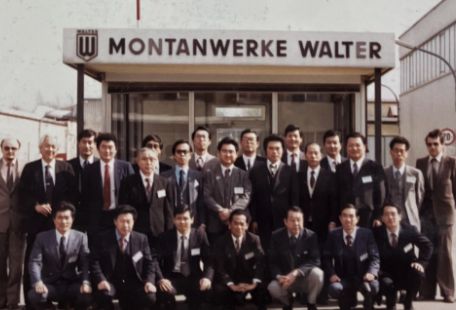

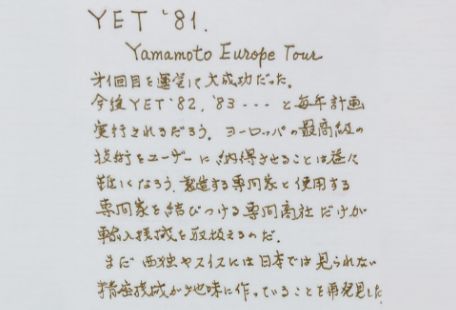

1981YET’81ツアー(Yamamoto Europe Tour)を企画

機械の性能が優れていても、最終的な精度は切削工具に依存するという考えに基づき、当社は切削工具業界向けの商品開発に取り組みました。切削工具をよく知る国内の工具メーカーに欧州の機械を評価してもらうため、1981年には初の工具ツアーが企画されました。ツアーの主な訪問先として、工具研削盤ワルター(WALTER)、エンドミル、タップねじ研削盤ユンカー(JUNKER)、そして、ロロマティックの前身であるマイクロドリルのポイント研削盤ロリエ(ROLLIER)が含まれていました。当時のツアーは、以下のように総括されています:「今後、ヨーロッパの最高級の技術をユーザーに納得させることはますます難しくなるだろう。製造する専門家と使用する専門家を結びつける専門商社だけが、輸入機械を取り扱えるのだ。」

1981YET’81ツアーを契機にロリエと総代理店契約を締結

YET‘81ツアー訪問先の一つにロロマティックの前身であり、小径ドリルと研削盤を製造販売していたロリエがありました。同社はもともと時計部品の受託加工を手がけていましたが、市販の工具に良質のものがなく、自社でドリルや小径工具を製造することになり、これが同業者の評判を呼びました。その機械名は「Roll-O-Matic」で、ドリルポイント、シンニング研削盤で、ドイツ、スイスを中心に販売されていました。当時、振れの問題に苦慮していた日本の切削工具メーカーは、ロリエの工場でパートの女性がいとも簡単に振れを抑制した小径ドリルを加工している光景を目にします。同社の工具の振れ止めは、レンジ公差数ミクロンというガイドブッシュサポート方式によるものでした。Roll-O-Maticが高く評価され、すぐに購入できないかとの依頼が相次ぎました。当初、ロリエは日本への機械販売には消極的でしたが、日本への販売の道が開かれていきました。

1981ドイツ ギューリング(GUHRING)と総代理店契約を締結

ギューリングは切削工具メーカーであり、同時に研削盤メーカーとして知られ、高速溝研削盤を大手切削工具メーカーに販売しました(1986年契約終了)。

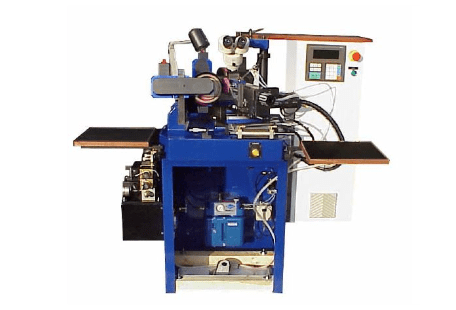

1981イタリア リエロ(RIELLO)と総代理店契約を締結

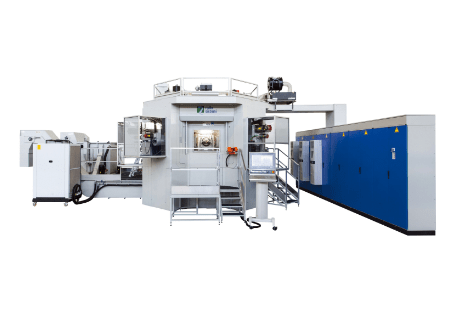

大手バルブメーカーの問合せをきっかけに、リエロと取引を開始しました。鍛造、鋳造品の多方向機械加工が可能なロータリートランスファーマシンとして、機械加工を一台で担っています。バルブ、継手の業界で高い評価を受け、工程の集約によって、工場の生産性向上に寄与しています。

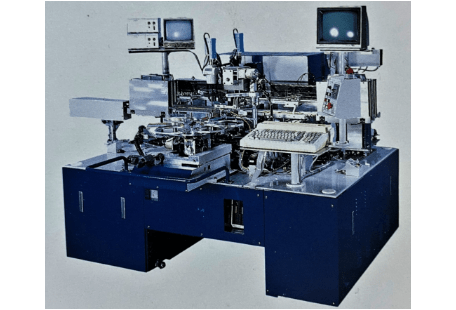

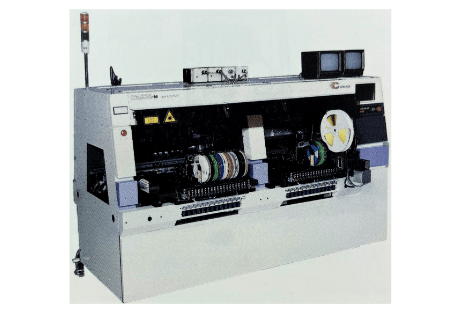

1982エレクトロニクス産業への参入

かつて福岡県美野島にあった九州松下電器の生産技術事業部は、ドイツの平面研削盤メーカーであるカールユング機のユーザーであり、一方で巻線機、主に自動車向けの自動組み立て装置の製造元として、当社は販売協力をしていました。九州松下電器が表面実装機の製造を開始したことを契機に、実装機の販売代理店としてエレクトロニクス産業への挑戦が始まりました。テレビゲーム、携帯電話、CDプレーヤー、パソコンなどの普及に伴い、表面実装機は時代に適した商品となっていきました。また、九州松下電器の表面実装機「CREATE」は高速実装および高精度で業界最高水準を誇り、国内の多くのユーザーから高い評価を受けました。90年代に入り表面実装の生産は台湾に移行し、2000年に入ってからは中国にシフトする中で、当社は台湾および中国に子会社を設立し、中華圏進出の起点としました。九州松下電器FA事業部は2003年に松下電器産業のFA社と統合され、現在はパナソニックコネクト(2024年現在)として、取引が継続されています。

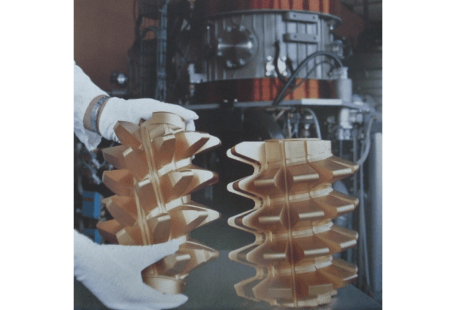

1983リヒテンシュタイン バルツァース(BALZERS)と取引を開始

1980年代前半、ドイツから金色のドリルが日本に上陸してきました。この出来事は当時コーティングとは無縁の日本の切削工具メーカーの脅威となりました。ゴールドの色は装飾としてもインパクトがありましたが、金色の正体はPVDによるTiNコーティングで、工具の耐摩耗性を向上させ、その寿命を飛躍的に延ばす効果をもたらしました。この金色にコーティングされた工具を製造したドイツのメーカーは、スイスとオーストリアに挟まれたリヒテンシュタイン公国のバルツァースのコーティング炉を他社に先駆けて購入し、製品化に成功していました。工具は摩耗した方が販売数は増えますが、競争原理に従い、日本でも同じコーティング炉を導入せざるを得ない流れが生まれます。1984年に初めてコーティング炉が輸入され、日本製切削工具にPVDコーティングが施されるきっかけとなりました(2008年契約終了)。

1988‘88のミラクル

1983年からアメリカOGP製のビデオカメラ式測定機の取り扱いを始めました。非常に高価な製品で、ビデオカメラでとらえた映像を測定することがまだ市場に認知されていなかったこともあり、販売に苦慮しました。OGPは販売台数に満足せず、さらに、日本製の類似製品の販売が開始されたことにも危機感を募らせ、翌年の一年間で10台を売ることが取引継続の条件となりました。ここで2つの好条件が、当社の背中を押すことになります。

まず一つ目は、新機種のQ-SEEシリーズが販売されたことです。パルスモータからサーボモータに変更され、機敏な測定が可能になり、作業性や現場での使い勝手も考慮されました。当時、ターボという言葉が流行し、Q-SEEの機敏な測定動作はターボとして表現されました。そして、1988年はバブルの好景気で、設備投資も活況でした。1987年は2台にとどまった販売が、製品の競争力が高まったことと市場が活況だったことが幸いし、1988年は19台の驚異的な販売記録を残しました。1988年に起きたこのミラクルにより、OGPとの取引は継続されていくことになります。

1988国内営業拠点の拡充(1988〜1997)

九州松下電器の実装装置の販売好調に伴い、仙台、長野、福岡に営業所を開設し、国内販売の販売体制を強化しました。

1989ロロマティック設立

ロリエの工具部門は1988年にディキシ(DIXI)に売却され、工具研削盤部門は、3世代目のミッシェル ロリエ氏に引き継がれました。1989年にロリエの機械名「Rollo-O-Matic」から商号をロロマティック(ROLLOMATIC)に変更しました。当時の従業員はわずか4名で、社長自らが日本に納入される機械の試運転作業をすることで、日本製工具の高い品質を目の当たりにしました。日本市場の要求に応え続けることで、世界で売れる機械になることを意識し、同時に自らの修理作業体験から、機械をできるだけ故障させないという強い信念のもと機械設計を行いました。ロリエの小径切削工具メーカーとしての高精度工具の製造のノウハウと自身が専攻していたロボット工学の知識を融合させ、ローダを内蔵した精度に優れる機械を生み出していきました。1992年に主軸移動型研削の段研削盤CNC100P4を、1993年に6軸制御工具研削盤CNC600Xをリリースしました。高精度工具を自動で製造したいという需要に応えていくことで、ロロマティックの飛躍的な成長に繋がりました。

1992名古屋営業所社屋を竣工

名古屋営業所にショールーム付きの自社ビルを竣工しました。

輸入工作機械・測定機のデモンストレーション体制を構築し、中部地区での営業強化を図りました。

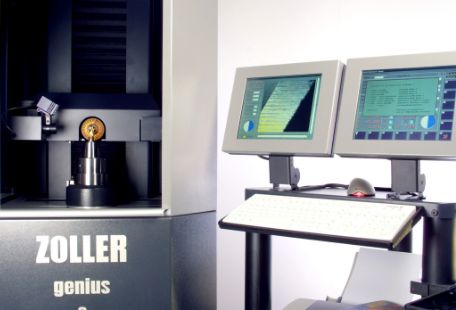

1995ドイツ ツォラー(ZOLLER)と総代理店契約を締結

ダウンタイム削減のため、機外段取り用プリセッタの販売を開始し、主にワルター製工具研削盤の砥石プリセッタとして販売しました(2010年契約終了)。

1996台湾事務所開設

1990年代に入り表面実装の製造が国内から台湾へとシフトする中、台湾の台北に現地事務所を開設しました。

1996社長・原田一雄 黄綬褒章受章

精密工作機械類の輸入業に従事し、機械産業の発展への貢献、貿易の振興に尽力した功績が表彰され、黄綬褒章を受章しました。

1997ワイケイティに社名変更

プライベートカンパニーからパブリックカンパニーへの転換を意識し、社名をシンプルで短く、覚えやすいものにするために、商号を山本機械通商から「ワイケイティ」に変更しました。

Column

営業・技術系の外勤社員にノートパソコンを配布するなど他社に先駆けPC環境を充実化

1995年にWindows 95が発売されたのを機に、インターネットが急速に普及。日本のオフィスに多くのパソコンが設置されていきました。そんな状況の中、当社は営業・技術系の外勤社員にノートパソコンを配布し、情報共有やスケジュール管理にはグループウェアを活用するなど、いち早くPC環境を整えていきました。当時、海外パートナーとのコミュニケーションは、FAXが主に使用されていましたが、PC環境の整備により、メールが主な手段となっていきました。

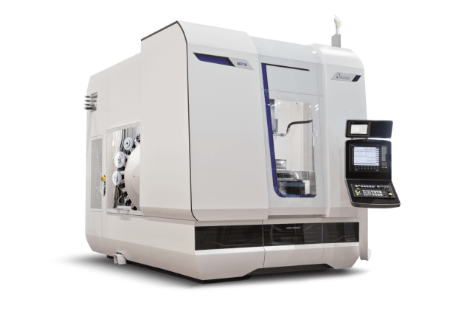

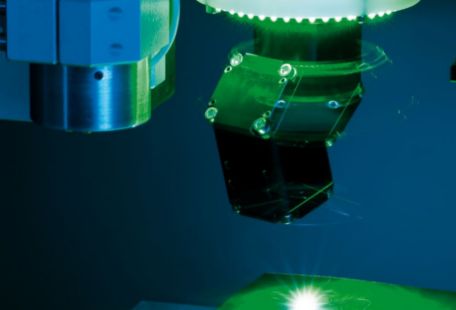

1999スイス メーゲレ(MAEGERLE)と総代理店契約を締結

メーゲレの成形平面研削盤は、振動減衰性と剛性に優れる油静圧スライドを採用し、高速重研削のクリープフィードに特長を持っています。タービンブレード、コルゲートロール、転造ダイス、ステアリングラック向けに採用されており、また、砥石だけでなく切削工具の自動交換も可能な5軸グラインディングセンタは、航空部品の難削材加工に多く導入されています。

1999スイス スチューダ(STUDER)と総代理店契約を締結

スチューダの複合円筒研削盤は、振動減衰性と熱変位に富む花崗岩を樹脂で固めた独自の機体ベースを採用し、工作機械の主軸、ツールホルダ向けに主に販売されました(2008年契約終了)。

Other Photos

拡張期

企業としての成長と海外拠点の確立

2001日本証券業協会に株式を店頭登録

日本店頭証券株式会社の証券業廃止に伴い、JASDAQ証券取引所(東証スダンダード2024年現在)に上場しました。成長と発展、そして永続性を確立するための戦略の一環として、株式を公開しました。株式の公開により優秀な人材の確保と経営基盤の強化が図られました。

2001ドイツ キルナー(KIRNER)と総代理店契約を締結

段研削盤や工具研削盤の周辺装置として、ダイヤモンド砥石やCBN砥石成形の需要に応え、砥石成形盤の取り扱いを開始しました。現場で適したマニュアル操作により、振れを抑制した成形を実現し、切削工具メーカーや切削工具の再研磨サービス企業向けに販売されています。1919年に黒い森の民芸品である鳩時計の行商としてキルナーは創業され、当時のロゴには鳩時計を背中に担ぎ、売り歩く様子が描かれていました。創業から102年が経過した2021年に、キルナーのブランドは工具研削盤メーカーのウルマー(ULMER)に引き継がれました。

2001YKT Shanghai設立

WTOの正式加盟に伴い、市場開放が始まった中国の上海にYKT Shanghaiを設立。エレクトロニクス産業の本格的な中国シフトに対応して、販売およびサービス体制を拡充しました。

2002YKTに社名変更

商業登記の改定でローマ字の商号登記が可能となり、グローバルな社名として、ワイケイティからYKTに商号変更しました。

2002サンインスツルメントを子会社化

IT化とともに成長する通信分野の市場において、取扱商品の拡充を図り、レーザ・光通信機器・分光器などの輸入商社サンインスツルメントを子会社化しました。

2002日章機械との共同プロジェクトスタート

日章機械との共同プロジェクトにおいて、搬送装置や端子洗浄機などのディスプレイ実装機用周辺装置の開発と販売を開始しました。2009年にはディスプレイ実装機をラインナップに増やし、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、車載ディスプレイなどに採用され、中華圏を中心に販売しています。

2003ワルサートローバル(WALTHER TROWAL)と総代理店契約を締結

ドイツの航空機エンジンの大手メーカーが、鋭角になった工具の刃先に剛性を持たせるため、同社製の刃先ホーニング盤を利用して刃先を鈍角に処理していました。同じ設備を購入したいという大手切削工具メーカーからの問合せがきっかけとなり、ワルサートローバルとの取引が開始されました。総合表面処理メーカーとして、メディアとコンパウンドを内製しており、航空機エンジンや発電用のタービンブレード、船舶用のプロペラのバレル研磨、金属3Dプリント部品を内部まで光沢にする高効率振動バレル機、そして作業環境に配慮された密閉式塗布装置などが販売されています。

2003ISO14001を取得

事業活動から発生する環境負荷を削減するため、環境マネジメントシステムISO 14001認証を取得しました。

2005YKT Europe設立

欧州メーカーとの取引のサポートを強化し、欧州地域での新規商品の開拓および商品販売を促進するために、ドイツ事務所を現地法人化しました。グローバル戦略における欧州の拠点として、YKT Europeをシュトゥットガルト近郊に設立しました。

2005大阪支店社屋竣工

拠点ごとに独立した採算を確保するため、名古屋および大阪の両営業所を支店化しました。大阪支店にショールームが備わった自社ビルが竣工し、収益の安定を図るためにビルの半分をマンションとして運用。輸入工作機械・測定機のデモンストレーション体制を構築し、西日本での営業強化を図りました。

2006YKT Taiwan設立

エレクトロニクス機器分野の業容拡大を図るため、台湾事務所を現地法人化し、台北にYKT Taiwanを設立しました。台湾顧客への直接的な販売とサービス体制を構築しました。

2006スイス アフォルター(AFFOLTER)と総代理店契約を締結

アフォルターは歯車メーカーとして、100年以上にわたり高級機械式時計向けに歯車を供給しています。1999年よりホブ盤の開発・製造にも取り組み、自社製の機械を歯車加工に使用し、改良を重ねることで、機械の完成度を高めてきました。同社のホブ盤は小モジュールのギヤ加工に優れ、減速機、医療器具、釣り具、自動車部品などに広く採用されています。

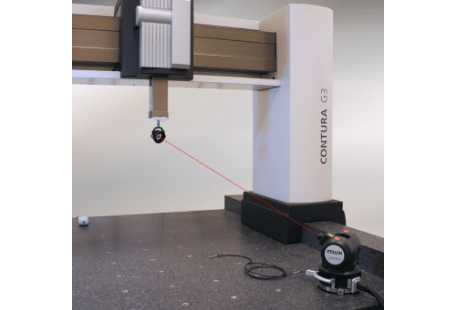

2008ドイツ エタロン(ETALON)と総代理店契約を締結

三次元測定機で採用されている空間的な補正システムを主要工作機械メーカーに販売しました。工作機械に空間補正が導入されるきっかけとなり、大型部品の高精度加工、5軸加工機の精度向上、機上計測の高精度化に貢献しました(2019年契約終了)。

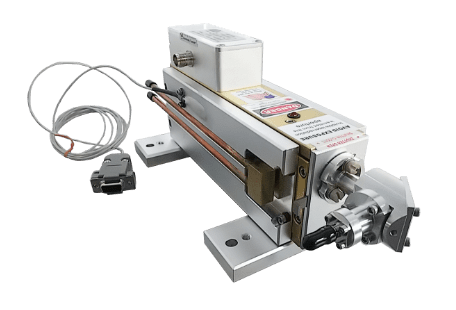

2008ドイツ レーザプラス(LASERPLUS)と総代理店契約を締結

ダイヤモンド加工において、研磨や放電が主流のなかで、レーザ加工機を販売し、ダイヤモンドを効率的にレーザで切断するという革新的なソリューションを提供しました。以降、ダイヤモンド工具のレーザでの加工が一般的な工法として認知されていきます (2018年契約終了)。

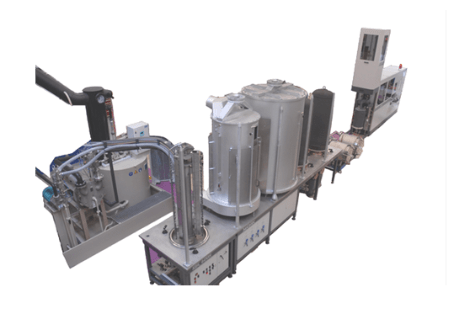

2009スイス プラティット(PLATIT)と総代理店契約を締結

バルツァースのPVDコーティング炉の販売契約の終了に伴い、独自のカソード技術を有するプラティットとの取引を開始しました。最大4本の回転円筒カソードを搭載し、皮膜の組成比をソフトウェアで制御可能な唯一の装置として、主にホブ、エンドミル、ソーブレード、タップなどの切削工具業界向けに販売しています。

2010フランス ペムテック(PEMTEC)と総代理店契約を締結

特殊クラウンギヤの効率的な加工として、電解加工機の調査依頼を受け、ペムテックの精密電解加工機の取り扱いを開始しました。電極消耗がなく、バリの発生もないという特長を持っており、高出力な減速機の特殊ギヤの製造向けに導入を増やしています。切削や放電が苦手な難削材の加工において、精密電解加工が新しい選択肢として採用されています。

2011スイス スコテック(SUCOTEC)と総代理店契約を締結

革新的なアンモニアモジュールを利用したTiAlNコーティングが可能な減圧CVD炉として、主要なインサートメーカーに採用されました。CVDのTiAlNはPVDと比較し、整数倍の耐摩耗性を持つとして注目を集めました(2018年契約終了)。

2012スイス シャブリン(SCHAUBLIN)と代理店契約を締結

W&Bタイプコレットの歴史はシャブリンとともに始まりました。工具研削盤や旋盤の精密コレットとして機械メーカーに標準的に採用され続け、振れを抑えるチャックは国内の工具研削盤メーカーにも選択されています。

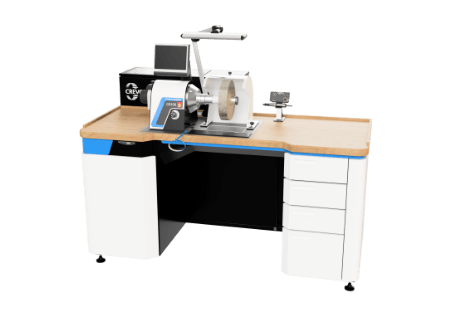

2012スイス クルボアジェ(CREVOISIER)と総代理店契約を締結

大手時計メーカーの問合せをきっかけに、クルボアジェと取引を開始しました。多彩なツールと治具を備える汎用・自動研磨機として評価され、高級時計やハイジュエリーブランドの製造・修理の磨き工程において多数の機械が導入されています。

2014イゾマ機が化学遺産に認定

戦時中、射出成形機のイゾマはパルスレーダの技術移管のために、ドイツから潜水艦Uボートによって日本に輸送されました。機械構造は、加熱シリンダーを装備した横型であり、今日の横型自動射出成形機の原形となっています。日本の射出成形機はイゾマ機を模倣することで誕生し、油圧式からサーボモータを搭載した電動式射出成形機へと進化し、世界一の生産台数を達成しました。 イゾマ機の歴史的な価値が評価され、2014年に「Isoma射出成形機」(旭化成株式会社保有)と射出成形金型「Isoma金型」(積水化学工業株式会社保有)は、化学遺産に認定されました。

横型射出成形機

横型射出成形機フランツ・ブラウン イゾマ機

(Franz Braun AG Isoma)

2015YKT Thailand設立

成長著しい東南アジア市場に対し、日本企業が多く進出するタイのバンコクにYKT Thailandを設立。工作・産業機器、測定機器のASEANの販売拠点となっています。

2015スイス ケレンベルガ(KELLENBERGER)およびブーマー(VOUMARD)と総代理店契約締結

ケレンベルガはスイスのハイエンド複合円筒研削盤の双璧として知られ、ブーマーの複合内面研削盤と共に工作機械のスピンドル向けに販売されています。全機種がスイスで製造され、外径、端面、内面をワンクランプで加工する高精度な複合研削に適しています。

Other Photos

革新期

社内制度や環境に新しい風を

2018東京府中市にデモンストレーションセンターを開設

本社社屋建替えの際にショールームの設置が難しかったため、府中にデモンストレーションセンターを開設しました。測定機の展示だけでなく、デモンストレーションを行う場として、環境が整えられています。

2019スイス ワイラー(WYLER)と代理店契約を締結

1928年創業の角度測定機器の老舗メーカーとして知られ、耐衝撃性に優れた独自のセンサと温度自動補正機能を備えた水準器が高い評価を受けています。定盤の平面度測定や精密機械のスライドの真直度測定など、幅広い用途で採用されています。

2020東京渋谷区に新本社ビルを竣工

小田急線の代々木八幡駅前に地上7階建ての新しい本社ビルを竣工しました。1階は店舗、4階から7階まではスタートアップ企業向けのオフィスとして運用しています。

2020半導体実装装置の開発をスタート

ディスプレイ実装向けの端子洗浄機や有機EL、液晶・シリコンパネルに対応した実装機の機能を拡充すると共に、半導体実装装置の開発をスタートし、半導体実装業界に本格的に参入しました。

2023microLEDディスプレイ用の実装機の開発をスタート

LEDの高純度な色がそのまま目に届き、優れた光の利用効率で低消費電力として、液晶&有機ELに続く次世代ディスプレイとして注目されるmicroLEDディスプレイ用実装機を開発しました。ディスプレイ技術の進化に対応し、関連する実装プロセスにおいて先進的なソリューションを提供することを目指しています。